乳制品创新的下一场竞赛:从营养配方到感官算法

过去的几年,中国乳制品行业的创新逻辑发生了深刻变化。从前,配方是品牌间竞争的主场,高蛋白、低糖、生牛乳、A2蛋白、益生菌活性几乎成为营销的标配语言。然而,当营养指标逐渐被拉平,同质化竞争的阴霾笼罩,行业的差异化开始悄然转向新的方向:体验 。消费者是否愿意持续购买一款乳制品,由功能性指标决定的越来越少了,转而取决于他们在真实饮用时产生的感官感受:入口的厚度、香气的自然度、奶香在舌尖的持续时间、余味是否干净,以及这一系列体验最终带来的情绪感受。

不同于营养配方上的竞争,感官体验的评价往往是情绪化、直觉化的。特别是在小红书和抖音上,年轻消费者对牛奶和酸奶的描述中虽然会提到蛋白质含量多少,他们更会愿意描述喝完感觉很满足、像小时候的味道、入口厚实但不腻、奶香干净自然 。这些词语表面上是主观表达,实际上是产品体验最精确的消费者语言。因此,乳制品创新的核心正从配方开发转向感官价值的打造,行业正加速进入以体验为核心的竞争时代。

感官体验:乳制品竞争的底层逻辑与新战场

自 2024 年起,液态奶的疲软已不再是隐忧,而是清晰可见的行业现实。尼尔森IQ 在《穿越周期 局部突围:2024 年乳品市场回顾》中指出,当年常温奶品类首次出现负增长,规模同比下降 2.1%。由于常温奶占据液态奶消费总量的八成以上,这种下滑不仅意味着一个细分品类的萎缩,更对整个乳制品行业的基本盘造成直接冲击。

进入 2025 年后,消费者层面的反馈进一步揭示了背后的真正症结。《2025 中国奶商指数报告》显示,23.1% 的消费者减少了液态奶的饮用,其中近五分之一明确表示原因并非健康问题或价格波动,而是因为味道淡、香气弱、口感稀薄等感官表现不佳。对一款乳制品而言,被形容为水感重、奶味不足、入口没有存在感,几乎等同于失去继续竞争的资格。

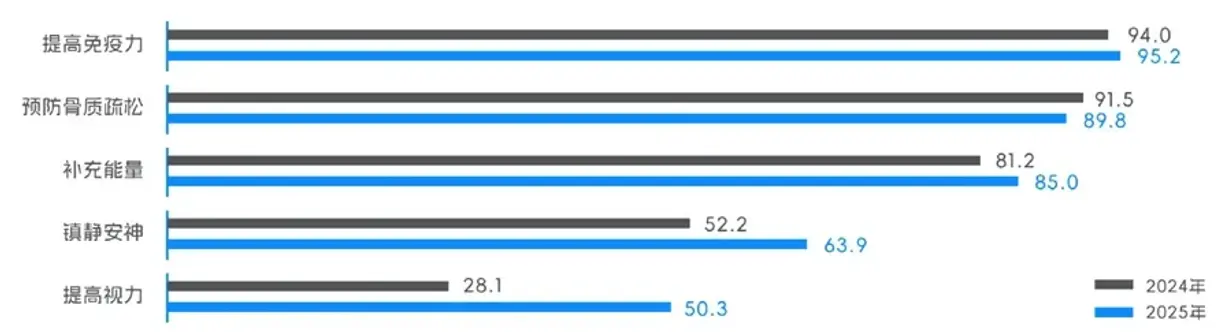

公众认为喝奶有哪些好处(%)

更值得关注的是,乳制品在消费者心中的角色正在发生微妙而深层的变化。与 2024 年相比,2025 年认为喝牛奶可以改善视力的消费者增加了 79%,认为牛奶具有镇静安神作用的人群增长了 22%。这些并不全以科学为基础的认知,却在情感层面真实存在。这意味着乳制品在消费者心中正呈现“双重价值”结构:一方面要有营养,另一方面要有感觉。而真正决定产品竞争力的,正是感官体验与情绪价值的共同作用。

也难怪在液态奶增长趋缓的同时,那些能提供更丰富、更鲜明、更具存在感体验的创新乳制品开始快速崛起。低温酸奶凭借稠厚质地和接近鲜奶的天然奶香,成为新的日常必备;奶酪零食以咸鲜味道、扎实咬感和递进的奶香层次,迅速吸引年轻消费者,从补钙食品升级为情绪零食。

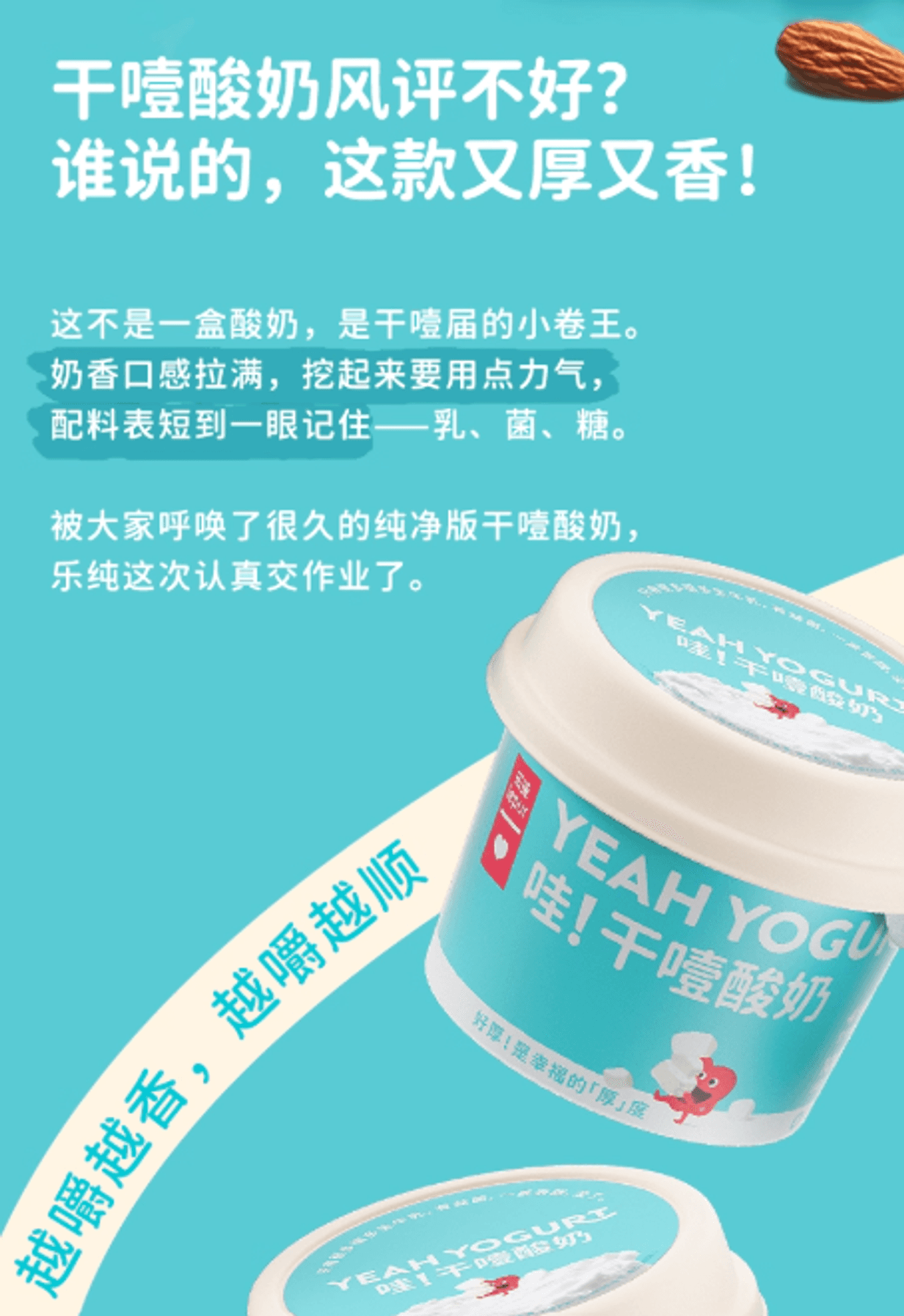

冰激凌酸奶的走红,则来自其在凉感、绵密与轻盈之间找到的恰好平衡,让人既能放松又无负担。奶皮子和奶皮卷以焦香与韧性带来的原生质朴感,满足了人们对“真正有奶味”这一朴素期待。而被称为干噎酸奶的希腊酸奶,则因其高度浓缩、质地紧实和固形物含量更高的特征,构建出更扎实、更浓缩、更具存在感的体验。许多消费者甚至形容它像把一杯酸奶压缩成半杯的浓度,需要慢慢体会,却因此更显满足。

这些看似风格各异的新生代产品,共同证明了一个日益明确的趋势:乳制品消费正从营养主导走向体验主导。味道的浓淡、质地的轻重、香气的自然程度、口腔中的层次变化,正在成为影响购买与复购的关键因素。而体验本身,也早已从单一的口味判断,扩展为触感、嗅觉、稠度、余味、清爽度,以及这些体验带来的情绪慰藉共同构成的“感官全景”。

在这样的变化下,如果品牌无法真正理解消费者的感官语言与情绪偏好,就很难在未来的竞争中建立差异,更可能错失下一轮增长的核心机会。

传统研究的局限:为何难以捕捉感官真相?

感官竞争时代的到来,对传统市场研究方法提出了严峻挑战:

- 从成分差异转向体验差异: 当高蛋白、低糖成为标配,消费者真正的决策依据变成了“是否顺滑”“是否自然”“是否有真实奶味”。体验感成为新壁垒,也是最能被消费者感知的差异点。传统问卷往往难以量化这种细腻的感官差异。

- 从满足口味偏好转向引发情绪共鸣: 消费者会因为像小时候的味道而产生安全感,会因为厚实的口感感到满足,会把清爽的酸甜感与夏天的轻松感联系在一起。乳制品不再是单纯的营养补给,而被赋予了情绪场景意义,这直接影响品牌黏性。但这种深层的情绪链接,传统研究难以有效捕捉。

- 当定量主导遭遇感官盲区: 问卷可以告诉品牌多少人喜欢,却无法解释为什么喜欢;定性访谈能捕捉细节,但样本有限、成本高昂,且消费者表达易受主持人影响。更重要的是,消费者真实的体验往往隐藏在自然、碎片化的表达中,难以被系统捕捉和结构化。行业迫切需要一种能听懂感官语言、又能将其结构化的数据方法,这正是Sensory Bot 出现的根本原因。

Sensory Bot:从洞察碎片到感官全景的AI方法论革命

面对传统研究的困境,Sensory Bot 应运而生,它并非简单的AI聊天工具,而是全球首个真正意义上懂“感官语言”的AI机器人。由MMR基于35年感官科学经验和超过100万份感官数据训练而成,Sensory Bot 的核心能力在于能够像一位专业的感官主持人一样,主动从感官维度提出问题,深度挖掘消费者内心最真实的体验 。

它会问:入口更稠还是更轻?香气更像鲜奶还是炼乳?甜味是前段还是尾段停留?喝完的感觉让你感觉更放松还是满足?这些直击感官核心的问题,能引导消费者不自觉地描述出极具价值的体验信息。

更关键的是,Sensory Bot能够捕捉消费者自然、自发的、不受问卷选项约束的表达。例如:甜得发腻、太像奶精了、像冰淇淋在嘴里化开、丝滑但不黏、香气很干净、厚得刚刚好。Sensory Bot能精准抓取这些感官语言,并通过先进的算法将其转化为结构化的数据,最终形成一幅包含味觉、香气、质地、余味与情绪的完整体验图谱。这种可量化的洞察,让品牌得以“解码感官语言”,自信地做出决策。

超越乳制品:Sensory Bot 的全品类应用

Sensory Bot 的能力远不止步于某个特定品类。凭借其感官智能AI的核心优势,它能够理解并解析任何与消费者体验相关的产品。Sensory Bot 已成功应用于饮料、护肤、家清、牙膏、零食等多个行业,通过理解咬感、吸收感、清洁感、留香度、操作流畅度等各类体验语言,帮助品牌系统梳理产品体验逻辑。它的真正价值在于将感性体验转化为可量化的研究语言,让品牌创新更科学、更高效。

以其与知名牙膏品牌的成功合作为例,Sensory Bot 深入分析了高达14.7万字的消费者自然表达。它将一支牙膏的完整体验旅程,从看到产品到使用完毕,精细拆解为11个关键触点,包括从开盖时的香气到刷牙后的余韵清新感。这项研究不仅揭示了薄荷感对清洁感的直接影响,更突破性地发现它与舒缓感、安全感等深层情绪体验之间的隐秘关联。这种跨越感官与情感维度的深度洞察,是传统研究方法难以企及的,却对产品开发与传播策略具有决定性的指导价值。

如果Sensory Bot在感官维度相对单一的牙膏品类中尚能挖掘出如此丰富的体验细节和情感链接,那么在其他任何具有复杂感官或情感维度的产品中,它所能揭示的体验深度和创新潜力无疑将是巨大的、颠覆性的。

下一场乳制品增长战,属于“感官体验”

乳制品创新的下一场竞赛,已经从蛋白质含量转向感受含量。在这个时代,品牌能否理解消费者真实的体验语言,将直接影响产品能否被记住、被喜欢、被复购。

Sensory Bot的出现,让体验第一次可以被听见、被分析、被量化、被管理。它让感官成为品牌可控的资产,让感觉成为可验证的数据,也让创新不再依赖直觉,而是依赖真实感受。它不仅提供洞察,更提供前瞻的方法,是产品体验研究的新范式。

Sensory Bot™ — 全球唯一懂得感官语言的聊天机器人。

让产品体验研究,从此听得见、看得清、说得出。

了解更多关于Sensory Bot 的介绍?点击下方!