从品牌驱动到产品为王:快消品需借鉴中国 “实证导向” 市场逻辑

Andrew Wardlaw

15 9月, 2025 | 7 分钟

数十年来,全球快消品牌一度可凭借 “声望效应” 立足。一个西方品牌标签便意味着向往、身份与成功,这一点在中国体现得尤为明显,中国长期被视作全球顶级品牌的 “终极展示场”。彼时,一段光鲜的品牌叙事、一位明星代言人,或是一段底蕴深厚的溯源故事,便足以赢得消费者的青睐与忠诚,甚至支撑起溢价空间。但那个时代已然落幕。

如今,中国消费者正引领一场全球范围内 “向产品力倾斜” 的变革。

麦肯锡最新调研显示,仅 23% 的中国消费者将品牌名称列为三大购买驱动因素之一,而 63% 的消费者会优先考量产品功能性。

显然,一个新的现实已然形成:产品力已超越品牌力。

这种转变并非小众消费者的怪癖,而是一场颠覆性的格局重塑。在中国分散且快节奏的数字生态中,抖音、小红书与直播电商主导着消费发现链路。消费者不再追捧精致的营销活动或抽象的品牌理念,他们渴求的是 “实证”。产品不仅要真正有效,更要用可评价、可演示、可传播的方式证明其有效性。

由此看来,“实证” 已成为新的竞争优势。

快消品 “实证优先” 行动指南

最引人注目的案例来自中国快消创新品牌,它们并非依托品牌神话,而是凭借能提供真实、可验证价值的产品构建起商业版图。

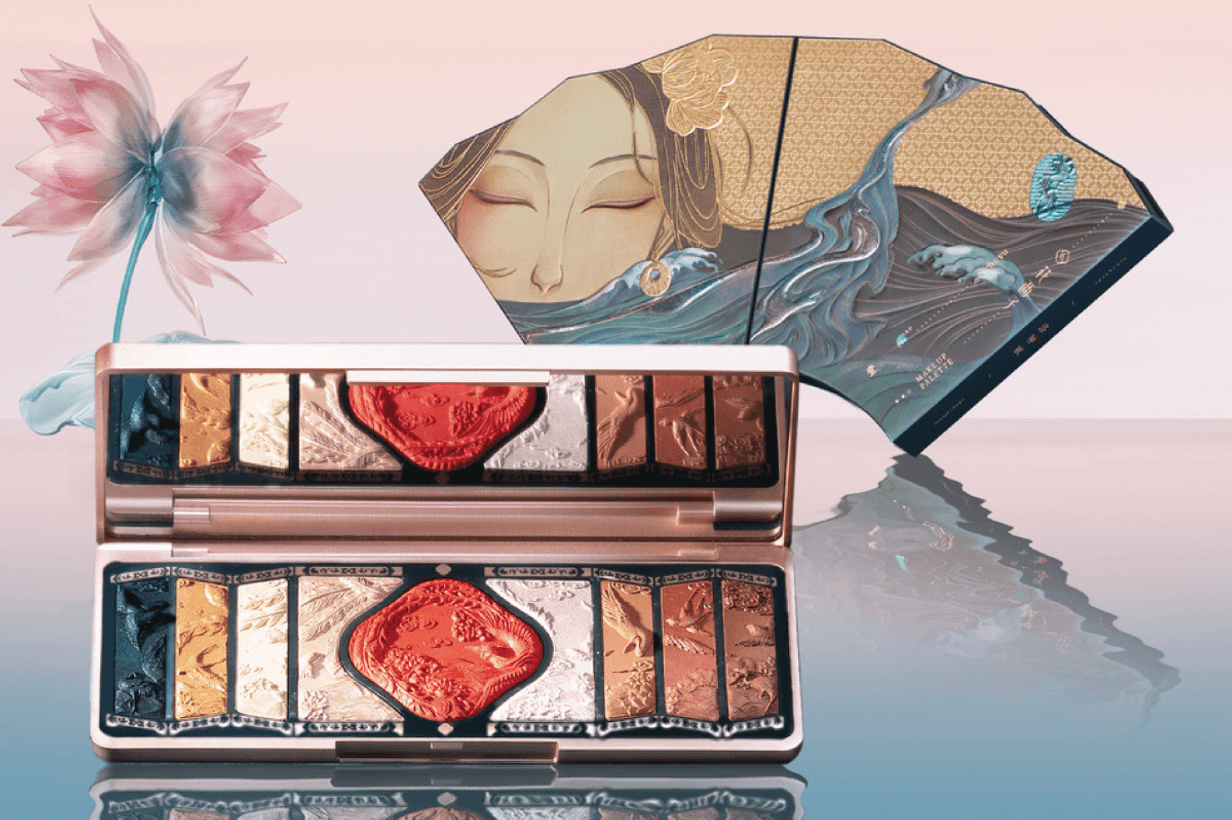

- 花西子:因在杭州大力投资打造 “智慧工厂” 频频见诸报端:实现配方数字化、优化品控体系,并通过 “智慧大脑” 管理从原料采购到包装的全链路。对该品牌而言,产品工艺、质量管控、成分溯源正日益成为核心竞争力。品牌方深知,仅将产品贴上 “天然” 或 “奢华” 标签远远不够,数据、透明度、生产流程,以及质地、香气、包装等可直观感知的品质证明,才是关键所在。值得关注的是,该品牌现已进军美国市场!

- 薇诺娜:作为敏感肌护理专家,其行业权威并非来自华丽的品牌包装,而是以皮肤科医学为导向的精准配方。品牌所获的信任源于稳定的使用效果,并通过口碑传播与用户评价持续放大。

- 逸仙电商旗下完美日记:不依赖品牌底蕴,而是打造具备 “viral 体质” 的产品:贴合抖音文化的调色液、兼具科学公信力的联名产品,以及专为达人测评设计的产品形态。其成功源于社交场景中的话题性,而非品牌神秘感。

- 瑞幸咖啡:在财务造假丑闻后一度被看衰,却通过产品创新重获生机。茅台拿铁能引发全国热潮,并非因 “瑞幸” 的品牌名,而是产品本身构成的社交热点,消费者为体验排队,热度先于内容在社交平台蔓延。该品牌意在挑战星巴克的全球地位,其纽约首家外卖店的开业,正是这一野心的标志。

- IFBH:泰国椰子水品牌 IFBH 近期在香港实现重磅 IPO,即便在中国消费支出疲软的环境下,其股价仍逆势飙升。产品本身是其吸引力的核心:消费者渴求更健康的补水选择、更低的糖分、清爽的天然饮品,这些需求 IFBH 均能满足。

这些案例共同证明:如今的商业成功,并非源于用品牌故事为产品 “背书”,而是来自产品本身足够强大,强大到能 “创造故事”。

新一代中国经营者正用实践证明:如今的商业成功,并非源于用故事为品牌 “造势”,而是来自产品本身足够强大 —— 强大到能以实力 “立牌”。

不止快消:华为与比亚迪树立行业典范

这场 “产品为先” 的变革并非局限于美妆与饮品领域,而是已渗透至多个行业。

- 华为之所以能在中国高端智能手机市场超越苹果,关键在于其在芯片自主化与 AI 性能上的创新突破,而非依托全球声望叙事。其设备本身的硬实力,加之功能可实时演示的特性,让品牌具备了难以抗拒的吸引力。

- 比亚迪曾被视作经济型车企,如今却登顶全球新能源汽车销量榜首。它的崛起并非源于身份驱动的营销,而是打造出兼具亲民价格与尖端配置的电动汽车 —— 从快充技术到先进车载科技,这些消费者可日常体验的优势成为核心竞争力。对中国消费者而言,比亚迪汽车不仅是交通工具,更是可亲身感知的 “进步证明”。

这些案例对快消行业极具启示意义:它们印证了在所有品类中,中国消费者都将产品力置于品牌叙事之上。既然华为能撼动苹果,比亚迪能超越西方汽车巨头,那么全球食品、饮品与美妆品牌更不应认为,仅凭品牌底蕴就能高枕无忧。

跨国企业的认知盲区

然而,许多西方快消巨头仍深陷 “品牌为先” 的固有思维难以自拔。高端护肤品牌依然过度依赖巴黎传承底蕴、华丽包装与明星代言人等元素。但在这个 “实证为先” 的时代,若缺乏可见的功效支撑,这些宣传噱头终究显得空洞无力。同样,在糖果、汽水等品类中,部分全球品牌正面临本土创新品牌的冲击 —— 后者能迅速推出更贴合本土文化的产品迭代,不断侵蚀其市场份额。

曾几何时,“品牌传承” 是跨国企业的核心优势,如今却沦为桎梏。正如上海汽车行业专家比尔・罗素所言:“传承会变成你的‘沉重包袱’,是你甩不掉的负担。” 对跨国企业而言,这份包袱正拖累其适应速度,而本土竞争对手却在加速狂奔。

变革警示

中国市场正在发生的一切,理应给全球品牌敲响警钟。广告虽仍是有力的传播媒介,但已不再是驱动增长的核心动力。

对全球营销从业者而言,核心启示在于:若你的产品无法成为品牌最强有力的 “内容载体”,那么你的品牌便可能失去立足之地。

对快消行业领导者而言,这意味着一场彻底的思维重塑:

- 以 “实证” 为核心进行产品设计:产品必须能直观地展现价值。功效、口感与性能,已成为品牌资产的新 “硬通货”。

- 以 “可传播性” 为标准进行产品打造:产品既要能上架销售,更要能在社交动态中 “存活”。若无法被演示、被评价、被热议,便难以实现规模化增长。

- 以 “功能性” 为导向进行本土化深耕:摒弃对全球配方的简单适配,转而从根源上围绕中国消费者的需求、价值观与使用习惯进行产品开发。

- 以 “产品” 为驱动构建品牌:品牌叙事不再是产品的 “推销员”,反而是产品本身成为品牌故事的 “创造者”。

中国:全球变革的前沿阵地

中国并非特例,而是全球消费转型的 “尖刀阵地”—— 在这场变革中,世界各地的消费者都愈发务实、以数字为先且追求实证,将产品置于品牌之上。对跨国企业而言,问题不在于这一模式是否会蔓延,而在于它们能否摒弃对品牌叙事的依赖,接纳一个核心现实:未来,产品即品牌。

想让品牌具备抵御未来风险的能力?探索 “实证优先” 策略如何助力品牌在新消费格局中实现增长。欢迎联系我们。